- HOME

- 研究

- Seeds+Needs

- 確かな診立て、生成。画像認識・解析技術を活用した医師業務支援のはなし

確かな診立て、生成。

画像認識・解析技術を活用した

医師業務支援のはなし

高齢化による患者数の増加や、人材不足が課題となっている日本の医療現場。

より効率的でスピーディーな医療提供のために、デジタル技術の積極的な活用が模索されています。

本学でも、近藤敏志教授による画像認識・解析技術を活用した医療スタッフの業務を支援するツール開発が進んでいます。

MEMBER

2025年を迎え、団塊の世代が後期高齢者となりました。内閣府の令和6年版『高齢社会白書』では、2030年に高齢化率が30.8%に達すると予測。日本の医療需要はこれまでにない高まりを見せています。しかし一方で働き手の減少により、医療提供体制は逼迫の一途をたどっています。医師・看護師の地域偏在による医療格差の拡大などもあり、課題は一層深刻化していくと見られています。

この対策として、医師の働き方改革などさまざまな施策が進められています。なかでも注目されているのが「医療DX」です。医療DXとは、デジタル技術を活用して医療の質を維持・向上させる取り組みのこと。医療現場の業務効率化や負担軽減を目的に、オンライン診療や電子カルテの導入、AIを活用した診断・治療の支援などが進められています。

画像認識・解析技術を専門とする本学の近藤敏志教授は、人の役に立ちたいという思いから、長年にわたりヘルスケア・医療分野で研究を続けてきました。現在は、この技術を活用した身体検査ツールの実用化を目指し、医療系大学などと連携して技術開発に取り組んでいます。近藤教授は「医療の現場には多くの困りごとがある。画像認識・解析技術の活用で、医療スタッフの負担を少しでも軽減できれば」と話します。

「野球ひじ」の早期発見を可能に

本学は、2007年11月、札幌医科大学と連携協定を締結しました。以来、医工連携の取り組みとして、教職員や研究者間の交流をはじめ、年に一度「デジタル医工連携セミナー」を行うなど、医学と工学の融合研究を推進しています。

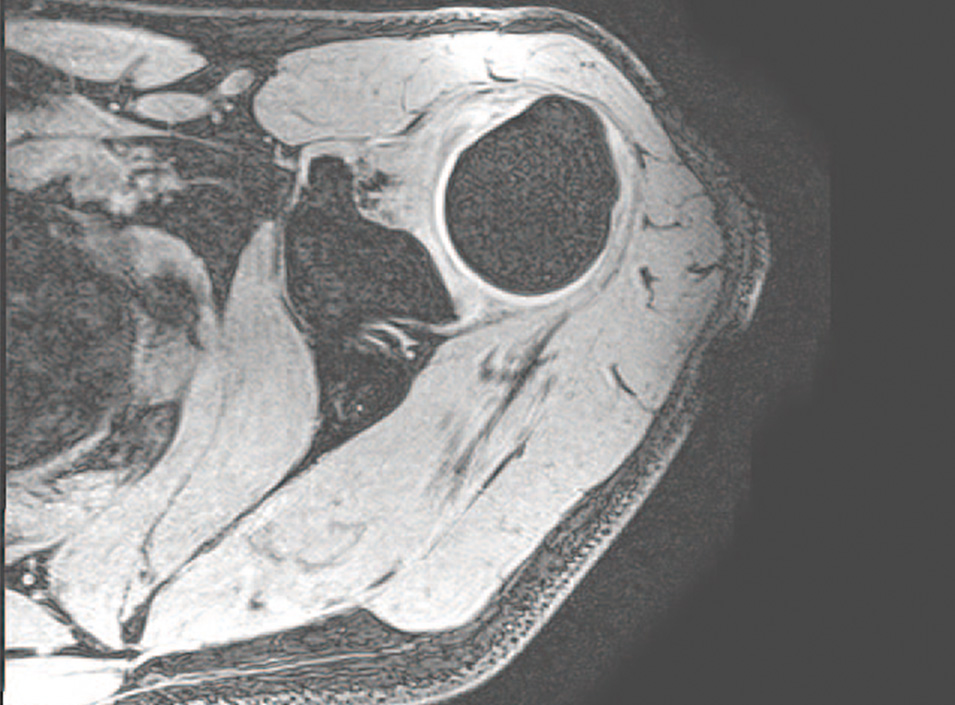

このセミナーをきっかけに始まったのが、「野球ひじ」の早期発見を目的とした画像認識・解析技術の開発です。野球ひじとは、投球動作によって生じるひじの障害のこと。骨や軟骨が未発達な成長期の子どもが発症しやすいとされています。肩甲骨の形や動きを診ることで早期発見が可能ですが、診察には1人につき30分ほどと長めの診察時間を要します。また、診察には一定の経験も必要で、一日に診られる患者の数には限度があります。この課題を解決するため、近藤教授は札幌医科大学の保健医療学部と連携。自身が研究してきたAIを活用した画像解析技術を使い、患者の骨の状態を過去の症例と照合して診断をサポートするツールの開発に取り組みました。「患者の多くが子どもということもあり、現場からは被ばくの少ないMRIを使いたいという要望がありました。しかし骨は水分をほとんど含まないため、磁気共鳴が弱く、MRIの画像では黒く写ってしまい認識がとても難しいのです。さらに骨の周囲も暗く写るため、最初は骨そのものも、骨とそれ以外の境界の判別にも苦労しました。そこから約2年かけて高精度でのMRI画像認識・解析が可能となり、実用化まであと一歩のところまで来ています」と近藤教授は語ります。

判断するツール開発も進行中

近藤教授が現在行っているもう一つの研究が、胸部X線画像の解析です。他大学との共同研究で、テーマはさまざまありますが、室工大がメインとしているのは肺に穴の開く「肺気胸」という病気のトリアージに関する解析です。肺気胸は、肺から空気が漏れて胸に溜まる病気で、重症化すると手術が必要になりますが、軽度であれば安静にしているだけで回復します。つまり、早期発見が重症化を防ぐ大切なポイントなのです。

健康診断などの場合、レントゲンを撮ってから読影までには1日以上かかることもあり、その間に状態が悪化する可能性があります。そこで近藤教授は、健診センターに蓄積されていた「気胸リスクが高い肺の画像」をAIに学習させ、読影時間の短縮に挑みました。「システム開発は順調に進んでいて、リスク判定を行うための基本的な仕組みを確立したところです。最終的な確認はやはり人間の目で行う必要がありますが、健診時にリスクの高さだけでも判別できれば、すぐに医療機関の受診を促し、重症化を防ぐことができます。人間の見落としを防ぐツールとして、できるだけ早期の現場実装を目指しています」

若手医師の成長を支援

画像認識・解析技術は、研修医や若手医師の指導・教育といった場面でも活用されています。一定の経験年数や資格を持つ指導医や上級医には、若手をフォローする役割があります。しかし、1日に何十人という患者対応や事務処理に追われ、さらに働き方改革による労働時間の制約も重なる中で、教育に十分な時間を割くことが難しいというのが現状です。

札幌医科大学附属病院では、手技の振り返りなどのために手術の様子を映像で記録しています。近藤教授は、これらの映像を解析することで手技の技量を点数化するシステムの開発に取り組みました。「手技レベルの判定は、学会で定められたガイドラインを基準に行います。手術症例に専門家が点数を付けたデータが膨大にあったので、それをAIに学習させ、判定させる仕組みをつくりました。単に点数を示すだけではなく、良かった点や改善点をフィードバックする機能も付加しようと考えています。このシステム開発により、映像の見返しにかかる時間を省くことができ、さらに手技の良し悪しも自動でジャッジできるようになります」と近藤教授は説明します。

さらに近藤教授は、手技だけでなく使用する器具やその動きを判定できる技術の開発も進めています。「映像から器具の種類を抽出し、どの器具を使い、どんな動きをしているかということはもちろん、今、器具がどの臓器に触れているかということまでAIに認識・理解させることを目指しています。将来的には、読み込んだ記録映像をAIが評価するソフトウェアとして提供し、全国の医療機関で外科医の教育・指導に役立ててもらいたいと考えています」。

今後の活用に期待がかかる画像認識・解析技術ですが、現場実装に向けてはまだ課題があると近藤教授は話します。「一つが、長時間にわたる動画の解析で生じるシステムへの負荷です。AIによる静止画の解析はこれまでも行われてきましたが、動画解析が本格的に始まったのはごく最近のこと。このため現状は1分の映像を解析するのにも相当な時間がかかります。たった1分でも、そこに含まれる情報量は、実は非常に膨大。ここ1~2年で数十分の動画解析は可能になりましたが、私の研究で扱う手術動画は、長ければ2時間にも及びます。パソコンやハードディスクへの負荷も大きい中、どう迅速に解析していくかは大きな課題です」

もう一つの課題は、AIによる診断の正確性の担保です。医師法では、最終的な判断と責任は医師が負うと定められていますが、現場からはやはり「医療に使う以上は100パーセントの正確性を」という声があるといいます。

「AIの特性を見極め、どう役割分担していくかは、今後の検討課題です。技術が進歩してもAIでできる範囲には限りがあり、人命にかかわる治療の全てを機械任せにすることはできません。ただ、AIで担える部分もあると私は考えています。例えば、聴診や注射などの基本的な検査や処置は、近い将来、機械で行えるようになるのではないでしょうか」と近藤教授は語ります。

「雇用」という価値創出にもつながる

近藤教授は以前から、「いつか自分の研究で、地域社会の課題解決や発展に貢献したい」と考えていました。本学に来てから、その思いはより強くなったといいます。

「大学で生み出した技術や成果を社会に実装することが第一ですが、私には別の夢もあります。それが雇用の創出です。社会実装には開発を支援してくれる民間企業の存在が欠かせません。そうした企業を室蘭に作り、雇用を創出することで、まちおこしにもなり得ると考えています」。

AIによって医療スタッフの業務負担が軽減され、さらに医療用のAI開発がまちの活性化にもつながる。近藤教授の研究は、室蘭のまちの発展にも貢献する大きな可能性を秘めています。