- HOME

- 研究

- Seeds+Needs

- 「このまち、いいね!」の虎の巻 再現性のある「共成長」のしくみのはなし

「このまち、いいね!」の虎の巻

再現性のある「共成長」のしくみのはなし

人口減と少子高齢化に、世界に先駆けて直面している日本。

しかし、それはこの分野の対策で、世界をリードできる可能性があるということなのでは?

そんな逆転の発想のもと、工学的な目線とアブローチで、「これからのまちづくり」をひもとく研究が進んでいます。

地域社会と共にすすめる室工大の挑戦、その現在地をお届けします。

次代の「あこがれのまち」

人口減と少子高齢化。そして、価値観の多様化などのさまざまな社会の変容。

これらを踏まえた上で、「一人ひとりの多様な幸せ(Well-being)」を担保する社会「Society5.0」をつくっていくことが今、求められています。この難題の解決に向け、内閣府は糸口となる研究や実践を後押しする「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」をスタートしました。

室工大が代表研究開発機関を務める「Society5.0時代の農業における新たな 学びX働き方のショーケースの提示と実証」(愛称:だてプロ)は、この採択を受け、2023年から研究活動を開始しています。

だてプロのミッションは、「まちづくりにおけるレバレッジ・ポイントの可視化」です。「ここを押さえれば、どんなまちでも良い変化が生まれやすくなる。そうしたポイントをまとめた「虎の巻」を北海道伊達市での実践からつくり出し、社会に提示することが最終目標」と、研究開発責任者の山中真也教授は話します。「まちづくりと工学は意外な組み合わせに思えるかもしれませんが、しくみの解明は工学の得意分野。室工大は『北海道MONO づくりビジョン2060』で地域への貢献を掲げており、この点でもだてプロは、本学が挑むべき研究であったといえるでしょう」

人と人との化学反応

だてプロにおける重要キーワードが「共成長」です。これは、人と人が出会った時に生まれるプラスの変化のこと。山中教授は、「まちづくりなどの成功事例には多くの場合、周りを魅きつけ引っ張る『人』の存在がある」と言います。人に感化され、自身も周りを感化する。そうした、人と人との相互作用こそがレバレッジ・ポイントであるというのが、だてプロが立てた仮説です。

山中教授曰く、伊達市を舞台とした理由は「まちのあちこちにすでに共成長の芽があり、これからの時代のショーケースとなる大きな可能性を感じたから」。伊達市は、人口3万2000人のうち約70%が市街地の半径2キロメートル圏内に集約している、まさにコンパクトシティといえるまちです。2000年から人口減に転じましたが、市民活動がとても活発で、基幹産業の農業にも元気があるのが特徴です。また、スマート農業導入や流通販路の多角化といった、次代を見据えた取り組みに熱心な土地柄で、機械化農業分野のパイオニアである(株)あさい農園との協働関係も研究開始以前から築かれていました。この地で、さらに共成長を生み出し、促していくべく、だてプロは3つのテーマを立てて活動を行っています。

「共成長」の種まき中

テーマの1つ目は、「共成長が起こる生産現場づくり」です。研究開始直後から、あさい農園の協力の下、先進技術や知見に触れられる学びの機会を多数設けてきました。今後は室工大の技術も投入した最新鋭のハウスを建設し、そこでの生産や研修も行う予定です。在来農業に対しても、その技術やノウハウを次世代に引き継ぐ取り組みを考えているそうです。

2つ目は、「主人公が現場で共成長するしくみづくり」です。だてプロでは「まちに関わる人全員」を「主人公」と設定し、彼らが出会い、集い、アクションを起こす動きを促進する場づくり、機会づくりを行っています。「いたずらに新しいことを仕掛けるのではなく、伊達市にすでにあるさまざまな動きを尊重し、ないものや足りないものを補う視点を大事にしています」と山中教授。まちの、既存の活動とも連結させた「誰も取りこぼさない」働きかけの先に、「ワクワクがあふれる、共成長で充満するまち」の実現を目指しています。

物語は続いていく

3つ目は、「共成長の『虎の巻』づくり」です。共同研究者である愛媛大学の佐藤哲教授の手法を参考に、だてプロの取り組みで起きた共成長についての科学的手法での記録づけ、振り返りを始めています。「主観を入れず、起きた事実のみを記述する」というのが、記録時のルールです。

「小説やドラマには『あれが分かれ目だった』という転換点がありますよね。同様に、記録を一定の段階で振り返ると、思わぬ物事のつながりや反応という『物語』が見えてくるのです。伊達市民を対象に行っている幸福度調査の結果も鑑みながら、まち全体の変化と、その変化のきっかけをつかんでいきます」

だてプロの研究期間は5年間ですが、「『5年経ったらさようなら、ではない』というのが研究に関わる全員の共通認識」と山中教授は語ります。「研究としては一区切りがつきますが、そこからが本当のスタートだと思っています。農業や食は観光などとの親和性も高く、チャレンジの余地はまだまだあります。室工大も、だてプロにおける主人公の一人。『あこがれのまち・伊達』の実現に、引き続き力を尽くしていくつもりです」

山中教授は、本研究に関連して、一つ、夢をもっているそうです。それは生み出した「虎の巻」を使い、室工大の魅力を増し、「あこがれの大学」にすること。地域との挑戦が、室工大自身も変えていく。そんな心おどる未来も、進みゆく物語の先に見え始めてきています。

(一部事例)

あさい農園と室工大の技術を合わせ、先進技術を活用した営農を実践。

その実践の場を学びの場ともする。現在、先端技術の粋を集めたハウス建設を予定しており、これも生産・研修の場として多角的に活用する。

伊達市の既存の市民活動とも連結しながら、主人公である伊達のまちの人々が多様なアクションを起こせる場やきっかけをつくる。

ハード面共成長の「箱」として、伊達地区と大滝地区の2カ所にサテライトオフィスを建設。

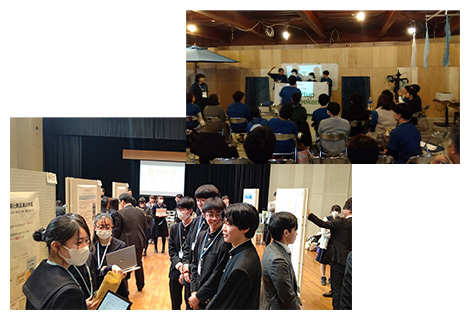

ソフト面対象別に各種研修やワークショップを企画・実施。例)だて未来ゼミ(農業者、農業関係者向け)/高校での授業「だて学」、Startup Weekend 伊達、学生アントレキャンプ(学生、若年層向け)/ちょこまち、市民100人ワークショップ(仮称)(一般市民向け)

1と2において「主人公たち」に起きた出来事、生じた反応を客観的かつ科学的に記述し、その「物語」からレバレッジ・ポイントを探索。伊達市全世帯への幸福度調査も定期的に実施し、データとして加えていく。