- HOME

- 研究

- Seeds+Needs

- 空翔ぶ「め組」。 ドローンを使った広域森林火災の消化のはなし

空翔ぶ「め組」。

ドローンを使った広域森林火災の消化のはなし

約800万ヘクタール。北海道とほぼ同じ面積に相当する森が、森林火災により、一年のうちに失われていることをご存知でしょうか?

温暖化による気候変動で森が燃え、森が燃えることでさらに温暖化が進む。

この負のスパイラルを断ち切るための一手として、本学の廣田光智教授は、ドローンと新たな消化剤を使った、「空からの消火」を試みています。

MEMBER

森林火災は人類の課題

世界各国で、森林火災の頻発と大規模化が大きな問題となっています。2023年には、カナダ各地で大規模火災が発生。なんと、日本の国土の40%を超える、1500万ヘクタール以上もの森林が焼失し、約20万人が避難、8名の消防士が命を落とすという未曾有の事態となりました。排出された炭素の推定量は、日本が一年に排出する量をゆうに超える6億4700トン。さらに、発生した煙が国を超えてアメリカにも流れ込むなどして、広範囲で深刻な大気汚染を引き起こしました。

森林火災の増加や大規模化の要因として、地球温暖化が挙げられています。森林火災は落雷や、葉や枝のこすれなどによる自然発火でも生じます。温暖化に伴う高温、地表や空気の乾燥が発火を起きやすくし、着いた火も消えづらくなってしまうといわれているのです。

森林火災の影響は、とても大きく、また広範囲にわたります。炭素吸収源である森の焼失、火災による莫大な炭素の排出が温暖化をさらに加速させ、気候や生態系に予測できない悪影響を及ぼします。社会・経済にも大きな打撃を与えますし、人命にも危険が及びます。

本学の廣田光智教授は、もともと、燃焼に関する研究を行っていました。しかし、燃やすための実験のさなか、ちょっとした加減で「火がつかない状態を人為的につくることができる」ことに気づきます。そこから消火に関心を持ち、森林火災の増加とその影響の大きさについても知ることに。「消火は非常に奥が深い世界。そこへの知的好奇心とともに、地球への負のインパクトを科学者として減らしたいという思いが生まれました。そこで、森林火災を含む大規模火災の消火に関する研究をスタートしました」

消火戦略が重要

実は、私たちの目に映る「火」は一つの塊ではなく、小さな火が集まって成り立っています。ろうそくを例に取って説明しましょう。マッチやライターの火をろうそくに近づけると、その熱で付近のろうが溶けます。溶けたろうは芯を上り、気化して空気と混ざり、そこに火が着火します。芯の火は、付近のろうをさらに溶かし、芯へ上ったろうに次々と火がつき続けていきます。

「発生した火は上の方に移動し、やがて消えます。芯付近では着火が連続し、上部では「消炎」という、火が消える現象が起き続けているのです。ここで重要なのは、「消炎」と「消火」は、別物ということです」と廣田教授は話します。

消炎は、「火が消える現象」のことを指します。一瞬だけ消えることも「消炎」と呼ぶことができます。これに対し消火は「火がつく可能性が失われた状態」のことになります。 「火災現場では、炎が見えなくなった後もしばらく放水し続けますよね。 あれは、残ったなどで火の手が再度上がる可能性を完全になくすためです。 消火に至ってはじめて、鎮火したと明言できます。 時間の概念が加わるのが、「消火」の特徴です」

可能な限り短時間で「消火」に至らせるためには、何を使い、どのような方法で、どんなステップで活動するのか、総合的に考える必要が出てきます。つまり「消火戦略」が、森林火災の現場では重要となってくるのです。

斬新な攻めのアプローチ

森林火災では、数カ月も燃え続けることがよくみられます。その原因は大きく3つあると廣田教授は話します。 「まず、他の木など、可燃物が火元の周囲にたくさんあります。 また、火災現場が人里離れた山奥で人や物資がたどり着くこと自体が困難なケースが多く、消火活動をなかなか始められません。そして、広範囲で燃える火を、いっぺんに消すことは不可能。 あるエリアに対応している間に他のエリアで燃え広がったり、飛んでいった火の粉が火種となって別な火災が生じたりもするので、消火までもっていくことがなかなかできないのです」

飛行機などで空から散水する「空中消火」という方法も試みられていますが、火災が起きると強烈な上昇気流が発生します。 飛行機が現場に近づくこと自体が非常に困難かつ危険で、散水も間欠的にしか行えないため、効果は限定的です。 このため、多くの場合は、「火がこれ以上広がらないよう周辺の木を伐採し、自然鎮火を待つ」という対症療法的なアプローチがとられてきました。

そうした現状を打破するために廣田教授が提案するのが、「消し切れなくても、確実に弱め、燃えづらくする」という、新視点からの「攻め」の消火戦略です。廣田教授いわく、「火災で重要なのは、どれだけ「時間稼ぎ」ができるか。消火にまで至らなくても火の勢いを弱め、広がりを食い止める手段があれば、人が安全を担保しながら活動できる時間を確保できます」。 消防士が自分の目の前の火に集中できるよう、その他の火を抑え込むことを目標に、研究はスタートしました。

熱ゲルで、消火&難燃化

廣田教授が開発した「燃えづらくする」機能を持つ消火剤が、「熱ゲル溶液」です。とろみのある透明な液体で、熱を加えると白く濁り、固まる性質を持っています。

「散布すると葉や枝に絡みつき、消火もしくは難燃化します。ゲル自体は燃えないので、包み込んだ物への再着火も防ぎ、飛び火も抑えます。主原料は食品にも使われているメチルセルロースで、口に入っても安全。自然環境下で分解されるので、環境負荷もありません」

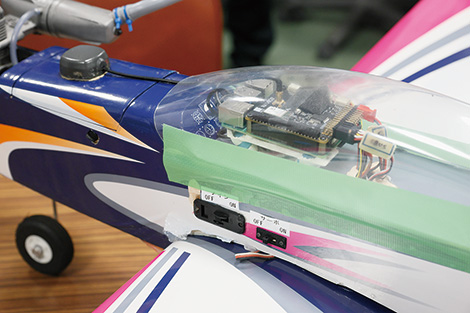

この熱ゲル溶液を、AIを搭載した、自動飛行するドローン部隊で空から散布していきます。 1部隊の構成は、数十〜数百機ほどを想定。「3列構成で、1列目が火災を感知。2列目がどのエリアに散布するかの計画を立て、3列目が熱ゲルを散布します」。 起動させると、1列目が火元に向かって自動で飛んでいき、2列目以降は前列を追尾して同じ軌道で飛行。 同時に複数隊を飛ばし、人が消火活動を行う前に火の勢いを弱めたり、さらなる延焼を抑えるという構想です。 不測の事態にも隊が機能するよう、ドローンが墜落したり不具合を起こした場合には、後続列が前列の機能を自動で受け継ぐプログラムも開発中です。

ことが大切。 本研究を少しでも早く実用化までもっていくことで、現場で動く方々のリスクを減らせたら」と廣田教授は未来を見据えます。

本研究で開発された消火剤、消火方法や戦略は、市街地や船舶、宇宙ステーションや手術室など、多様なタイプの火災でも力を発揮する可能性を秘めています。 新発想でのアプローチによる消火戦略の現場実装に、大きな期待がかかっています。